八大領域RSTP四維評價:品牌企業如何做好消費者信息保護

責編:gltian |2018-09-12 10:16:43數據安全為品牌企業數字化轉型的前提

在“互聯網+”與傳統行業加速融合的背景下,消費品牌企業亦投身到數字化轉型的浪潮中。云計算、大數據、物聯網、人工智能等技術的應用受到了業內的普遍關注,通過與技術的結合,為消費者提供個性化、高效、優質的服務,不局限于產品的功能與質量,更重視消費者的體驗,成為了消費品牌企業新的服務基準。

數據為企業數字化轉型的根基。精細化管理數據的采集、提取、分析、存儲、流轉成為了業內人士的關注焦點。而企業在挖掘數據價值、推動業務發展、獲取更多利潤的同時,更應該重視對數據的保護。一旦發生數據泄露事件,將會給企業帶來致命的打擊。

品牌企業網絡安全狀況堪憂

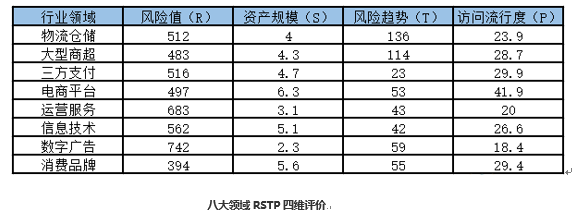

在2018年7月,安全值發布的《新零售生態網絡安全報告》中,將新零售生態中的企業分為了八個領域(見下表),通過對其互聯網資產、安全事件和脆弱性這三類數據的計算、分析,以獲悉產業鏈生態中的薄弱環節與主要網絡風險。

數據顯示,消費品牌企業的風險值為394,為八大領域中最低。風險值越低意味著面臨的風險越高,這一數值與全國各行業平均值800相比,有著更大的差距。

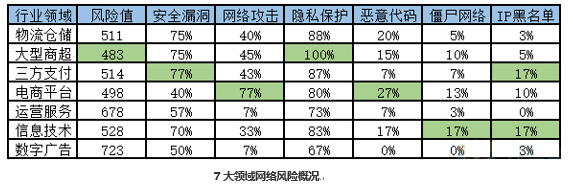

在對采樣企業安全漏洞、網絡攻擊、隱私保護、惡意代碼、僵尸網絡、IP黑名單這六個維度的網絡風險分析后,我們發現,消費品牌企業的安全狀況不容樂觀:有88%的企業存在安全漏洞、63%的企業在采樣期間被DDOS攻擊過,98%的企業有隱私保護問題,38%的企業存在惡意代碼,20%的企業存在ip地址被列入黑名單當中。安全漏洞及惡意代碼無疑會將企業的信息資產致于危險的境地。

關注供應鏈,發現藏匿其中的風險

在新零售的場景下,對消費品企業來說,物流倉儲、大型商超、三方支付、電商平臺、運營服務、信息技術、數字廣告這7個領域可定義為其供應鏈環節或合作伙伴。消費者數據將在這些企業中流轉,或是收集、或是存儲、或是用于計算分析。消費品牌企業作為數據的“責任人”,需對數據負責。參照FaceBook事件,一旦其中任何一個環節出現數據泄露問題,“責任人”企業會首當其沖,成為眾矢之的。

數據顯示,這7大領域企業的風險均值為:562,同樣遠低于國內行業水平。整體來看,出現安全漏洞及隱私保護問題的企業比例均較高,需要引起相關企業的注意。

大型商超的風險值最低為483,面臨風險在各領域中最高,其隱私保護問題高達100%,是數據安全問題的重災區,大型商超的IT建設及數據保護意識相對薄弱,但確是消費者線下購物的主要入口,對消費者會員信息、支付信息、快遞信息的保護,迫在眉睫。采樣期間,被網絡攻擊最多的為電商平臺,網絡攻擊者往往會選擇具備較大用戶基數或線上業務價值較高的目標,電商平臺的訪問流行度在這7領域中最高,也驗證了這一點。

根據Ponemon Institute(美國研究中心 成立于2002年 致力于隱私、數據保護和信息安全研究)在2017年的調查報告顯示,56%的組織發生過因供應商造成的違規。與每個組織有敏感信息交互的平均供應商數量由378個增加到471個,并且僅有35%的組織有這些供應商的詳細清單。另一方面,對供應商之間流轉、共享組織數據這一情況,只有18%的組織表示知情。更可怕的是,當組織終止與某供應商的合作關系時,風險亦然存在。

對于消費品牌企業來說,與數字廣告及信息技術企業的合作更加緊密。數字廣告企業通過消費品牌企業的數據支撐來為其提供營銷數據分析和程序化廣告投放服務。信息技術企業為消費品牌提供云服務,避免不了數據的計算、存儲。雖然從本次采樣的數據看,這兩類企業的安全狀況較其他領域來說略好,但仍然存在隱患,不可掉以輕心。